12 Août 2025

Dans le contexte actuel de transformation numérique, la capacité d'une entreprise à livrer rapidement des solutions innovantes, fiables et sécurisées est un facteur déterminant de compétitivité. Pourtant, la séparation historique entre les équipes de développement (Dev) et d’exploitation (Ops) pose de nombreux défis : silos organisationnels, délais importants, et manque de réactivité face aux évolutions du marché. C’est pour répondre à ces problématiques que la démarche DevOps a émergé. Mais qu’est-ce exactement le DevOps ? Pourquoi cette approche nécessite-t-elle ou non une organisation agile ? Comment mesurer son efficacité ? Et qu’implique la déclinaison vers DevSecOps ? Cet article propose aux managers un éclairage complet, fondé sur l’état de l’art et l’expérience du terrain, pour comprendre et accompagner la démarche DevOps au sein de leur entreprise.

Pour les managers, comprendre le DevOps représente un enjeu stratégique majeur. Cette démarche impacte directement la capacité de l'entreprise à innover rapidement, à réduire ses coûts opérationnels et à améliorer la satisfaction client. Plus qu'une simple méthodologie technique, le DevOps constitue un levier de compétitivité qui peut transformer fondamentalement la performance organisationnelle.

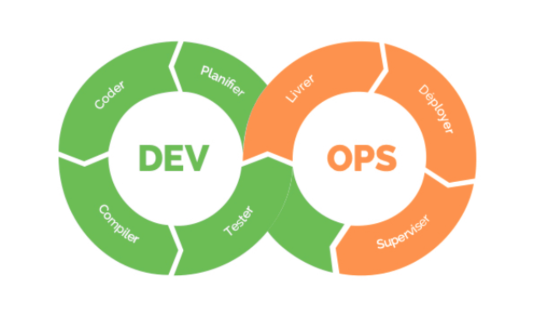

Le terme DevOps, contraction de "Development" et "Operations", désigne bien plus qu'une simple fusion de deux départements informatiques. Il s'agit d'une philosophie organisationnelle qui vise à créer une synergie entre toutes les parties prenantes du cycle de vie logiciel, depuis la conception jusqu'à la maintenance en production.

DevOps est une approche culturelle, méthodologique et technologique visant à rapprocher les équipes de développement (Dev) et d’exploitation (Ops), historiquement cloisonnées. L’objectif principal est de faciliter la collaboration et l’automatisation sur l’ensemble du cycle de vie des applications : du développement jusqu’à la mise en production et la supervision.

Principes clés

Il existe un lien ténu mais non systématique entre DevOps et agilité. Or, la question de leur coexistence ou de leur indépendance fait débat.

Les différences fondamentales

Complémentarité et indépendance

Le DevOps n’impose pas l’agilité, mais leur combinaison démultiplie la performance, favorise le partage de responsabilité, l’accélération du time-to-market et la qualité globale des applications.

Plus fondamentalement, l'agilité et le DevOps partagent des valeurs communes qui se renforcent mutuellement. L'accent mis sur la collaboration, la transparence et l'amélioration continue constitue le socle culturel nécessaire au succès des deux approches. Lorsqu'une équipe adopte des pratiques agiles, elle développe naturellement les réflexes de communication et de responsabilisation partagée qui favorisent l'implémentation réussie du DevOps.

L'agilité apporte également au DevOps la capacité d'adaptation nécessaire pour faire évoluer les processus techniques en fonction des besoins métier. Sans cette flexibilité, les automatisations DevOps risquent de devenir rigides et de constituer des contraintes plutôt que des accélérateurs.

Inversement, le DevOps fournit à l'agilité l'infrastructure technique nécessaire pour concrétiser ses ambitions de livraison fréquente et de réactivité au marché. Les cycles courts prônés par l'agilité ne peuvent fonctionner efficacement que si l'organisation dispose des capacités techniques pour déployer rapidement et de manière fiable.

Comment savoir si l’équipe DevOps progresse ? Les pratiques seules ne suffisent pas ; il est essentiel de mesurer l’efficacité de la transformation. C’est dans ce contexte que les métriques DORA se sont imposées comme standard mondial.

Qu’est-ce que DORA ?

DORA (DevOps Research and Assessment) est un groupe de recherche qui a identifié quatre indicateurs clés, désormais utilisés par les entreprises pour évaluer leur niveau de maturité DevOps :

Utilité pour le management

En pratique, les organisations classées comme « performantes » par les métriques DORA sont nettement plus rapides, moins sujettes aux échecs, et résilientes face aux incidents.

Tableau Métriques DORA

| Comprendre les métriques DORA | Elite | High | Medium | Low |

|---|---|---|---|---|

| Deployment frequency À quelle fréquence déployez-vous du code en production ? |

Sur demande (plusieurs fois par jour) | Entre une fois par semaine et une fois par mois | Entre une fois par mois et une fois tous les six mois | Moins d'une fois tous les 6 mois |

| Lead time for changes Combien de temps faut-il entre le commit du code et sa mise en production ? |

Moins d'une heure | Entre un jour et une semaine | Entre un mois et six mois | Plus de six mois |

| Time to restore service Combien de temps faut-il pour restaurer un service après un incident affectant les utilisateurs ? |

Moins d'une heure | Moins d'un jour | Entre un jour et une semaine | Plus d'une semaine |

| Change failure rate Quel pourcentage des déploiements en production entraîne des incidents nécessitant une correction ? |

Moins de 10% | De 10% à 20% | De 20% à 30% | Plus de 30% |

L'évolution du paysage cybersécuritaire et la multiplication des menaces numériques ont progressivement révélé une limite importante du DevOps traditionnel : la prise en compte tardive des aspects sécuritaires dans le cycle de développement. Cette constatation a donné naissance au concept de DevSecOps, qui intègre la sécurité comme une dimension native et transversale de la démarche DevOps.

Avec DevOps, la rapidité de livraison et l’automatisation deviennent la norme. Mais la sécurité peut-elle suivre ce rythme ? C’est l’enjeu adressé par DevSecOps.

DevSecOps consiste à intégrer la sécurité (Sec) dès le développement applicatif et tout au long du cycle de vie du logiciel, plutôt que de la traiter en bout de chaîne. L’objectif est ainsi de :

Dans la pratique, cette intégration se traduit par l'implémentation de contrôles de sécurité automatisés à chaque étape du pipeline CI/CD. Les outils d'analyse statique du code recherchent automatiquement les vulnérabilités potentielles dès la phase de développement. Les tests de sécurité s'exécutent en parallèle des tests fonctionnels, permettant une détection précoce des failles. Les déploiements incluent automatiquement des vérifications de conformité sécuritaire et des analyses de configuration.

| Dimension | DevOps | DevSecOps |

|---|---|---|

| Objectif principal | Livraison rapide, fiable, automatisée | Livraison rapide ET sécurisée |

| Sécurité | Traité après coup ou marginalement | Intégrée dès l’origine, automatisée |

| Responsabilité | Dev & Ops partagés | Dev, Ops & Sec collectivement responsables |

| Outils | CI/CD, IaC, monitoring, tests | + SAST, DAST, analyse de dépendances, politiques de sécurité |

Cependant, la distinction entre DevOps et DevSecOps ne doit pas être perçue comme une opposition ou un remplacement, mais plutôt comme une évolution naturelle et nécessaire. Le DevSecOps conserve tous les principes fondamentaux du DevOps - collaboration, automatisation, mesure, amélioration continue - en y ajoutant une dimension sécuritaire systématique.

Pour les managers, le choix entre DevOps et DevSecOps dépend largement du contexte organisationnel et des enjeux sectoriels. Les entreprises évoluant dans des environnements à faible risque sécuritaire peuvent commencer par une approche DevOps classique et faire évoluer progressivement leurs pratiques. En revanche, les organisations traitant des données sensibles ou évoluant dans des secteurs régulés gagneront à adopter directement une approche DevSecOps.

Pour les managers, la démarche DevOps ne se résume pas à un ensemble d’outils mais à une transformation profonde, d’abord culturelle puis technologique, qui vise à briser les silos, fluidifier les cycles de livraison, et optimiser la qualité. Si DevOps et agilité peuvent être dissociés, leur combinaison apporte toute la puissance d’une organisation résiliente, rapide et réactive. La mesure de la performance via les métriques DORA fournit des repères objectifs pour piloter la transformation. Enfin, l’intégration de la sécurité via DevSecOps est une étape naturelle et indispensable à l’heure où les enjeux cyber deviennent majeurs. Accompagner cette démarche, c’est doter l’entreprise d’un avantage crucial pour innover, s’adapter et gagner en confiance sur le long terme.